〈はじまり〉

「舞台用かんざしを作る人がいないから、やってみない?」

と、声をかけていただいてからずいぶんと長い歳月が流れました。

最初に声をかけてくださった床山さんはすでに天国へと旅立たれてしまいました。

その方は作り方を全く知りませんでしたが、古くなったかんざしを100点以上勉強にとくださいました。

これは何でできてるんだろう。どうやって作るのだろう。

材料はどこで仕入れるんだろう。

そればかりを考え、ひたすら探し歩く日々が続きました。

アクセサリーや手芸作品のようにパーツや道具が売っているわけではない。

パーツから作らなければ、

それを作る為の道具も作らなければ。

道具はどうやって作る? 何が必要?

美術教師と舞台用かつら制作経験がある私は、謎解きのように夢中になりました。

そして今、

歌舞伎や舞踊の飾りを専門に作っている者は

私ひとりだそうです。

もともと職人ではない私に伝統を守るという気合も自信もありませんが、

見守り、育ててくださった方々や必要としてくださる方々に感謝の気持ちを忘れずに作り続けたいと思います。

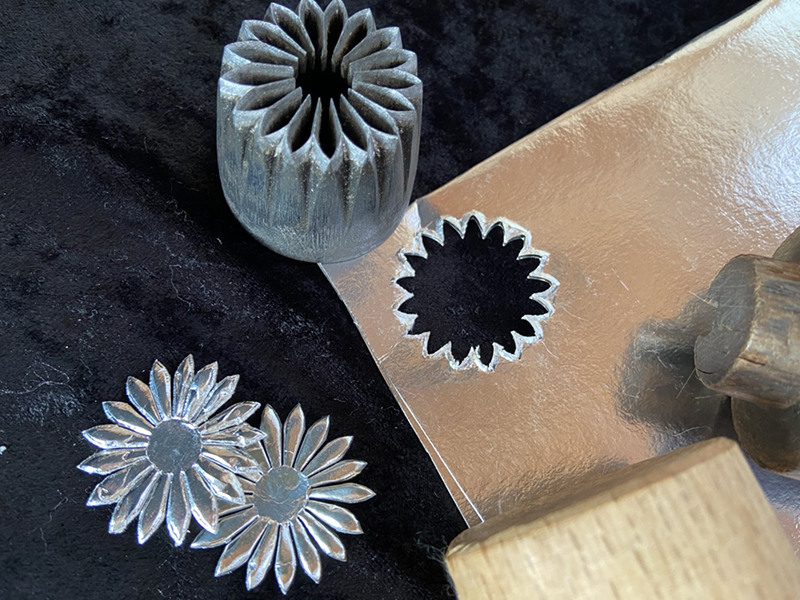

「舞花」青木さんから受けついだ抜き型

ススキの葉の凸凹を作る

繊細な菊の抜き型

〈私の仕事〉

伝統とは、大きな川の中にある石のような感じでしょうか。

ニーズがある大きな石は、時代という川の流れで少しづつ形を変えながらも堂々とそこに存在しますが、

ニーズのない小さな石は、流れに飲み込まれ、すり減りながら消滅していきます。

生粋の職人ではない私がしていることは、その消滅して砂粒となってしまった物を固めているようなものです。

もう作られていない素材も多く、これから先、爆発的にニーズが増えることもありません。

ただコツコツと必要とする方々にお作りしていきたいと思っております。